Trop court, bien sûr. Parce qu'à 2h du mat je commence à me traîner, il faut rentrer et renoncer. Cette année, dixième anniversaire, une belle édition, beaucoup de beau, d'émouvant, d'étonnant. Un mélange de valeurs sûres et de découvertes, des artistes venus du monde entier, des vidéos, des installations, des spectacles vivants. Et ce mélange encore cette année réussi de fête et d’exigence artistique.

Boltanski, planant; "Demain le ciel sera rouge", magie d'être assis sur le petit plateau du théâtre de l'Atelier et de voir à contrejour la comédienne hiératique déclamant ce très court texte d'apocalypse, s'achevant sur "et les hommes ne croiront plus les prophéties, qui se trompent souvent". De quoi désamorcer le rituel mortuaire, qui aurait pu se prendre au sérieux (mais les masques d'animaux dans les rangs du public avaient déjà rappelé à un peu de gaité).

Un des plaisirs de Nuit Blanche a souvent été la découverte de sites méconnus. Pas le cas cette année, mais un carambolage intéressant entre l'art contemporain et l'ambiance de Pigalle un samedi soir surchauffé par l'été indien... Avec parfois des échos troublants, comme la vidéo de Jesper Just : "No Man is an Island II"; le Danois fait chanter des hommes a capella , "Crying" de Roy Orbison. Ridicules et touchants. Le tout dans les ors du Divan du Monde, où subsiste paraît-il la mémoire des effeuillages.

De l'autre côté du boulevard, dans le lycée Jacques Decour, les papillons noirs de Carlos Amorales font choc ("Black Cloud", 2007). Il fallait s'imaginer déambulant seul sous les arches du cloître, sans la protection des autres visiteurs. Magiques ces 30 000 petits papiers délicats, et inquiétants parce que noirs. De cet artiste mexicain, j'ai vu cet été une impressionnante vidéo dans les caves de Pommery à Reims : un jeu de toupies filmées au niveau du sol, s'entrechoquant sur trois écrans, jusqu'à tomber toutes, comme des soldats au front.

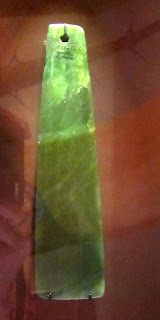

Révélation, l'artiste israélienne Sigalit Landau a installé dans l'église Saint-Jean de Montmartre ses précieuses suspensions - fil de fer barbelé et sel de la mer Morte - où il est question de frontière, d'identité, de spiritualité, poids de l'histoire, dénoncer et transcender la souffrance. Un moment parfait.

Belle pièce aussi (mais plus connue), le "Big O" du Lituanien Zilvinas Kempinas : une grande boucle de bande magnétique flotte dans l'air animé par des ventilateurs, mais aussi par les mouvements de la foule, et parfois elle s'approche dangereusement des pales des ventilo.

A quelques pas de là, Fabrice Hyber rigole dans le square Batignoles: sa galerie de "hyber-héros", à force d'échanger des éléments de costume, finit par ressembler à une tripotée de monstres en folie. Là J.C. a troqué sa croix contre une faux, là-bas Lagerfeld a perdu ses lunettes, le Bibendum de Michelin n'a plus sa bonne bouille mais gagne une gueule de sorcière... Batman en flic de l'espace, le Père Noël introuvable, un Schtroumpf dansant, Harry Potter sans son chapeau pointu, Superman coiffé du calot du Géant Vert... Métaphore assez réaliste, au fond, de ce que nous vivons cathodiquement.

Dans le genre drolatique, aussi, Dance (All Night/Paris). Flamenco et tango, danse orientale et rock, valse, hip hop et french cancan... Tous sur la piste en même temps, écouteurs aux oreilles, spectateurs dans le silence. Mélange jouissif orchestré par Mélanie Blanchot.

En pignon au-dessus des voies ferrées de la rue de Rome, grandes images des jeunes créateurs issus de l'école des Beaux-Arts : une belle échelle urbaine mais une confrontation étrange entre les spectateurs et les sans-abris installés sur les trottoirs.

J'ai loupé Elodie Pong et sa petite panda lascive ("Je suis une bombe"), le feu d'artifice de Karmelo Bermejo sur le thème de la récession, la "Purple Rain" de Pierre Ardouvin (danser sous une pluie violette, j'aurais adoré), le "Léopard" d'Isaac Julien (choc historique à Lampedusa entre le Guépard de Visconti et les réfugiés d'Afrique du Nord)... Et bien d'autres encore, c'est sûr. Mais j'ai résolu une partie du mystère soulevé par les arches improbables de Vincent Ganivet rencontrées à la Fondation Lambert d'Avignon: les parpaings en tension sont montés grâce à un coffrage qu'il faut ôter avec précaution: la veille de la Nuit blanche, l'arche installée dans la cour de le bibliothèque historique de la ville de Paris s'est écroulée. Alors, une heure avant le début des festivités, l'équipe est encore en train de descendre la structure très lentement, demi-cale par demi-cale, en surveillant le fil à plomb, au centre.